20250412

アドバンストデザイン・実習大阪電気通信大学 総合情報学部 デジタルゲーム学科, ゲーム&メディア学科 前期開講科目 アドバンストデザインのためのユニバーサルデザイン思考と図法の基礎 第02週:04月22日

|

|

0)出席登録面接型で受講している方は、MyPortalから出席登録をおこなってください。 授業内で指示するコードを入力してください。

|

|

1)ユニバーサルデザインのための実験と観察 ブラインドウォーク■ UDにおける観察の重要性 日常を注意深く観察し、そこに存在するモノやコトの機能と形態、手順やシステムの現状に意識を向けることがユニバーサルデザインの思考には欠かせません。 使用者が使いにくそうにしているモノやコトは、なぜその人にとって使いにくいのか? だれもが快適に使用しているモノやコトは、なぜだれにでも使いやすいのか? 自分自身が不便や不具合を感じるモノやコトを、他人はどのように感じているのか? 自分自身の特性や価値基準を起点に日常に意識を向けても、観察したモノやコトに潜在するUDのポイントには到達しにくいかもしれません。複数人のグループでそれぞれの特性や価値基準をつきあわせることが有効でしょう。それは、モノやコトの機能と形態、手順やシステムに対して客観的な視点を持つことにつながるのです。 ■ UDにおける実験の重要性 観察によって得たモノやコトの中に存在するUDのポイントを再現すること、すなわち実験は、UDのポイントの理解に向けて効果的なアプローチです。 実際にさまざまな環境や状況、身体的特性などを設定し、その実験と実験の観察を踏まえて考察に至ることが、UDの具体的デザイン設計の基底を支える要素となるでしょう。 ここではまず、過去に実施していた「ブラインドウォーク」という実験と観察について紹介します。

■ 実験と観察のグループ分け 4名1組を基本として、実験と観察のグループ分けをおこないました。

|

|

|

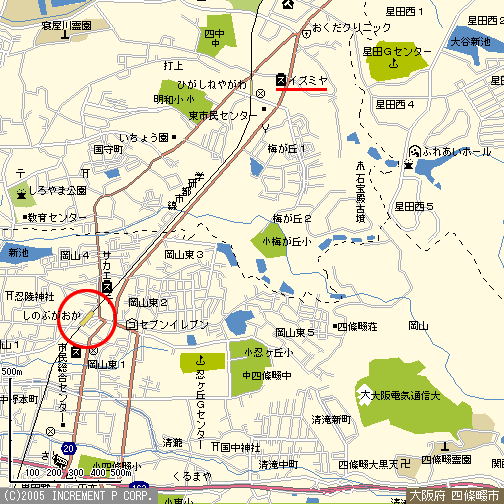

■ 学外でのグループによる観察と実験 街中でのUD体験を実施しました。 □ 実験内容 ブラインドウォーク(blind walk) グループ内の1名が目を閉じた状態で、別の1名が介助者となりそのひじを持って、所定のルートを5分間歩行する体験者となりました。 介助者は、体験者を安全に誘導する役割を担ってもらいました。 グループ内の他のメンバーは、安全確保のため体験者と介助者の前後を歩行。また時間測定や記録写真の撮影もおこないました。 5分間歩行後、役割をローテーションし、グループ全員がそれぞれの役割を体験しました。 なお、実験中は会話を謹み、体験者が周囲の環境情報に神経が集中できるよう配慮して実施しました。(危険回避のため体験者以外のメンバーが適切な指示を出す場合を除く) 今回の実験においては、視覚機能を失った状態で、街中のノイズや道路・路面の状況といった、聴覚と触覚から得ることのできる特定の環境情報のみで行動する状態を体感してもらいました。 5分間の体験が終了した後、体験者は感じたことをメモに取ってもらいました。またグループ内の体験者以外も、体験者の様子を観察し同様にメモを取るよう指示しました。 □ 歩行ルート 1. 課題説明後、指定された時間にJR忍ケ丘駅 東側ロータリー集合 2. グループごとに時間差でロータリーを東に向かって出発 3. 交差点北西角の林内科医院を左折して西側歩道を北上 4. イズミヤ東寝屋川店手前の歩道橋を渡る 5. 折り返し東側歩道を南下 |

実験の様子 体験者は写真下にあるように、介助者のひじをしっかり持って歩行してください。 実験中の注意 交通ルールを守り、安全に留意してください。 気分が悪くなった場合は、即実験を中止し教員もしくはTAに連絡してください。 他の歩行者や車両の迷惑にならないよう気を配ってください。 |

|

|

|

1名あたり2回〜3回のブラインドウォークを体験した後は、実験を終了して解散としました。 この実験と観察を経て、次の授業内で考察レポート作成に取り組んでもらいました。 ■ 過去の受講生による考察レポート ブラインドウォークをグループで実施しそれを踏まえてまとめてもらった、過去の受講生の考察レポートを紹介します。 今回は実施できませんでしたが、考察レポートを読んで、実験と観察の様子を想像してみてください。 【レポート No.1】 □ 問題・不安の気づき ・被験者自身は全く状況が見えないので、誘導者がいないと不安を感じる。 ・被験者の歩行速度は不安から大幅に速度が落ちていた。 ・視覚情報がないだけで、普段は気にならない地面の凹凸や若干の斜面が細かく感じ取られた。 ・バランス感覚や平衡感覚に支障を来し、わずかな斜面でふらつくことがある ・階段の段差や人や自転車などが通ることを伝えてもらったりしないと行動することができず、誘導者は被験者を正確に誘導してあげないと危険な場合がある。 ・聴覚に頼るため、少しでも大きな音(電車の音など)が聴覚情報を遮ってしまって不安。 □ 問題の発生する要因 ・実験を行った道路は、道路が狭いところがあり、すれ違うのにも注意を払った。 ・アスファルトが劣化してきていて、地面の凹凸が激しかった。 ・すぐそばに線路があり、騒音により、度々周りの環境音を遮られることがあった。 □ 問題解決のための改善 ・インフラ整備を整え、段差をなくしたバリアフリーの用意。 ・左側通行にして、正面衝突を防ぐ。 □ ブラインドウォークを体験した感想 ・周りの情報がないと歩くこともままならず、目が見えないことはとても怖く、とても大変で、慣れてくると結構歩けるが、それでも誘導してくれる人がいないと不安になる。誘導者と被験者はたしかな信頼関係が必要だと感じた。 ・いつも見えているのが普通なので不安になるのだと思う。だから、生まれた時から見えない人より生きている途中で失明した人の方が怖いのではないかと思う。 ・普段から目が見えるというのは当たり前で生活してきていて、いざ、何も見えなくなると、いかに今までの生活が視覚に頼ってきたのか痛感した。バリアフリー専用の道なども少しはあるものの、やはり目が見える人が大半なので、どんな道や設備も目が見えているのが前提であるので少しでも見えない人を配慮していかないと、と思った。 【レポート No.2】 □ 問題・不安の気づき ・段差、自転車の回避など、一歩進むのに勇気がいる ・意思疎通できない ・声が聞こえずらい ・風に煽られる(平衡感覚がなくなる) ・影が出ると人が来たと感じてしまいぶつかってしまうのではと感じてしまう。 □ 問題の発生する要因 ・一歩進むのに勇気がいるのはなぜか?=何かにぶつかるかも急に足を踏み外し転倒するかもという不安←心理的要因 ・意思疎通できない=周りがうるさい。←環境要因 ・誰がいるかわからない。歩くことに集中するため ←心理的要因 ・風に煽られる=普段目に頼りすぎているから←環境と心理的要因 ・影が怖い=人やぶつかるのではないかという不安感影のひやっとした感覚←心理的要因 □ 問題解決のための改善 ・介助者が的確に情報を与える。盲導犬を買う。手すり。音声ガイダンスで情報を的確に与える ・介助者、介助される人両方にマイクと片耳イヤホンをつけ雑音の中でも聞き取れるようにするにする。(声が聞き取れない場合) ・平衡感覚を身につけよう。手すりや杖などで体を支える。 ・慣れろ □ ブラインドウォークを体験した感想 ・目が見えない環境になって、今、どこにいるのかわからなくなりました。周りの人の協力を得てやっとどのように動けばいいか判りました。このことから、不自由な障害(特徴)、配慮が必要なことがわかりました。 ・視覚を塞がれると、とっても困るということを身を以て体験しました。何よりも影が唐突に来ると、あのひやっとした感じで驚きました。感覚を頼りに進んでいかなければならないので、唐突に来る段差がとても怖かったです。視覚があり普通に歩けるのは素晴らしく、我々の方も目の見えない方々を気にかけながら生活を続けなければいけないなと思いました。 ・基本的に人通りの少ない道だったので、真っ直ぐ歩くことさえできればそこまで危険はないと思い、不安感はあまりなかったです。ただ唯一の不安は段差につまづくことで、普段は足を上げる高さをそこまで意識することはないが、今回はそこを意識させられました。どれぐらい進んでいるのかもわからないので周りに何があるのか、今いる場所はどこなのかがわかれば快適に歩けると思いました。 ・目が見えない状態で歩くというのは思ったより怖かった。人通りも少なく歩きなれている道でも怖かったので大変やと思った。目が見えへん人いたら前以上に気遣いしようと思った ・授業なのに外に出れて楽しそうと思っていました。しかし、介助される人を危険から守ることや、自分が介助される側になった時にどこに何があるのかわからず、怖いと思ったので大変良い経験になったと感じました。そして、この件から改善すべき公共の場所が見えました。 まず一つとして、段差です。これは、目の不自由な方には急に落ちるのですごく怖く、それ以外にも車椅子の人にも登れないという弊害が出るので直せるところは直すべきだと思いました。 次に、手すりと、点字ブロックについてです。手すりはあるところにはありますが、汚れていて、なおかつ、蔓が覆っていたりと使えない状態になっていたので、そこを直すべきと感じました。点字ブロックはできる限りでいいので増やして、最低でも信号前、車が通る通り道前には必ず設置するぐらいが良いと思いました。 最後に、今回、このブラインドウォークは別の人が見ると、通行の邪魔をしているだけに見えたと思います、これが普段このような支援が必要な方がそのように見られると思うといけないと思います。なので、視覚障害者の方、その介助者の方には専用の服、聴覚障害者の方にも専用の服を政府の方から用意してもらい判別しやすいようにして、目が見えない、耳が見えないということを周りの方にちゃんと認識してもらうことが必要なのではないかと思いました。 ・歩き慣れた道だし余裕だと思ってたけど、実際歩いて見たら足元がガタガタで見えないと、更に足が悪いとすごく歩きにくいと改めて実感出来た。 一緒に歩いてくれる人がいるだけでかなり安心できた。 【レポート No.3】 □ 問題・不安の気づき ・平衡感覚が失われ、直線状に歩くことが困難であった。その結果、ちょっとした段差などでも体がふらつくことが多々あった。また、停めてある自転車は、道端に捨てられている瓶や缶なども危険な要因となっていた。 ・中でも、階段での上り下りは、急な段差に加え、どのくらいの幅で段が上下したりするのかわからず、慎重にならざるを得なくなり歩く速度が大幅に低下してしまう。坂でも同様のことが起こり、急勾配の場合などは坂の麓まで転がり落ちてしまう可能性がある。 □ 問題の発生する要因 ・インフラ周りの整備や我々健常者のマナーの問題がこうした危険を生み出していると考えられる。 □ 問題解決のための改善 ・歩道の凹凸は地方自治体のインフラ整備に寄るところが大きい。 ・階段には、階段と同じような段になっている手すりを付けるなど工夫が必要。 ・耐久性に優れた介助棒などを安く提供できないか。 □ ブラインドウォークを体験した感想 ・メンバーでの共通認識は、やはり外界からの視覚情報がなくなることへの恐怖感が大きかったことがあげられた。観察していたが、全員が歩くスピードが遅くなり、あまりの恐怖感からか、肘をがっちりとつかむ者もいた。 また、我々が普段見ている景色というのは、あまりにも常識に満ちており、いざ説明するとなると案外難しい場面も多い。特に、『色』や『方向』を使用できない点は、かなりぎくしゃくとしていた。 また、障害者側に立つことで、より周りに手間をかけさせていることも再認識させられた。今回の実験で、私は健常者と障害者は平等ではなく対等であり、差別されず区別されるものであるを考える。障害者は自分が障害を持っていることを真摯に受け止め、また健常者もこの現実にしっかりと直面していき、様々な訴えを時間をかけて受け入れていくべきである。 【レポート No.4】 □ 問題・不安の気づき ・常に何かに当たりそうな感覚があり、正しく前に進めない状態だった ・サポート無しでは身動きが取れないが、サポートする側がしっかり案内してくれないと情報があいまいになり不安になる ・車道を通るときすぐ横を車が通るので怖かった ・狭い道を通るとき自転車を避けようとしても目が見えてないので、避けることがとても困難だった。 ・聴覚に頼るしかない、それが無くなってしまうと何もできなくなる ・階段を登るときと降りるときが困難 ・デコボコした道を通ったとき転けそうになった □ 問題の発生する要因 ・サポートする側が細かく情報を伝えない ・車道が近くにある道や狭い道を通るから ・視覚情報がないので聴覚に頼るしかない ・道が整備されてない道や坂道や階段を通るから □ 問題解決のための改善 ・サポート無しでは身動きが取れないので、松葉杖やサポーターが必要 ・安全な道を調べて、そこを通る(階段や坂道のある道はできるだけ通らない) ・サポーターは目の見えない人の気持ちになって考える □ ブラインドウォークを体験した感想 ・アイマスクをつけて始めは前が全く見えなくなり、常に何かに当たりそうな 感覚があったが、サポーターを信用できるようになればスムーズにあるくことができ、不安が和らいだ。 ・階段を上り下りする際、サポート側は上手く伝えるのに苦労した。 ・目が見えなくなったことで、他の聴覚などの感覚に頼り感覚が敏感になった。 ・頼れるものがあると不安が多少は和らぐことを知り、目の見えない人には サポートは必要だということを改めて確認した。 【レポート No.5】 □ 問題・不安の気づき ・普段目が見えているため、アイマスクをすることで見えないこと自体に不安を感じる。 ・いつもは何も気にせず歩いている凸凹な道や急な斜面、自転車や車が来る音に不安を感じ、視覚以外の感覚が非常に敏感になった。 ・方向感覚が失われるため、時々多少ふらふらになる。 ・階段の時、手すりの場所がわからない。 □ 問題の発生する要因 ・視覚的感覚が失われることにより、他の感覚器官で視覚の分を補おうとし、その感覚器官により神経がいくため非常に敏感になる。 □ 問題解決のための改善 ・盲目者が不安に感じる分、安全に歩けるように介助者または指示者は普段よりも周囲のことに気を配り、盲目者に具体的かつ的確な指示を与え誘導する。 ・ちょっとした急な斜面や段差をなくすことができれば、盲目者の不安、介助者の苦労を少しでも軽減できるのではないか。 □ ブラインドウォークを体験した感想 ・普段目が見えているため、感覚を研ぎ澄ますことはない。今回の実験では感覚を研ぎ澄ませる分、しんどいうえに怖くて不安だった。 ・今回の講義では指示する人が前後に1人ずついたため、安全に実施できた。 しかし、その指示する人が1人、またはなしだとすごい大変だろうと 感じたことから、普段盲目者の介助している人は神経を使うのだと考えた。 ・5分アイマスクをした後に外すと、光がすごい眩しく感じた。 ・初回の5分を各個人それぞれ体験した時は、時間がすごく長く感じたが、2回目、3回目と繰り返して慣れていくうちに短く感じた。 【レポート No.6】 □ 問題・不安の気づき ・車道と歩道の境目の認識ができなくなる ・障害物にぶつかりそうになる ・周囲の人に迷惑をかける ・小さな段差や溝でさえも障害物となりえ、躓きそうになる ・横断歩道にて車が来ているかどうかが認識できない ・犬のフンが怖い □ 問題の発生する要因 ・音による情報が少ない ・歩道整備がしっかりされていないため ・歩道に障害物(電柱など)が多い ・飼い主の不始末 □ 問題解決のための改善 ・音響装置付信号機、点字ブロックの普及 ・歩道幅の拡張 ・歩道上の障害物の撤去 ・飼い主のマナーの注意喚起 ・歩道、車道間の柵の設置、普及 □ ブラインドウォークを体験した感想 ・アイマスクを着用すると不安感があります。最初は、誰かが私を支えていても、私は怖くなっていた。何か前の道が危ない気がする。緊張するとすぐ隣の人に聞いてしまいます。目の前は真っ暗で,歩いているうちに自分が中国語を話しているのか日本語を話しているのかわからなくなった。 【レポート No.7】 □ 問題・不安の気づき 今回行った実験について、全員の意見としてまず共通したことはどこに何があり、自分が今どこを進んでいるのかが全くわからないという不安であった。進行方向に何があるのか、道はどのようになっているのかが残りの感覚だけではほとんど認識できない。音で判断しようにも自転車や車の音は近い場合はわかりやすいが遠い場合はどのあたりなのか判断しようがなかった。そして歩き初めてみると直前まであった方向感覚、平行感覚が曖昧になり、まっすぐ歩けているのかの実感さえも鈍くなっていく。よって介助者や残りのメンバーから伝えられる進行方向や注意の情報に頼るしかない状況ができていた。実際、道が細くなったときに伝えられなければわからなかったということや、道の凸凹があるときに伝えるのが遅れたとき体のバランスがわずかに崩れる等のことがあった。 さらに歩道橋を渡る際、致命的な点として階段の開始と終了が認識できない問題が生じた。今回は介助者と残りのメンバーがいたため実験者は細やかな指示を受けられ慎重に動くことが可能であったが、単独で渡ることは安全性において危険であると言えた。 またこれらの歩行の合間に日常的な行動として行ったものが一つだけある。それは自動販売機での購入だ。ここでの大きな問題は2つ言える。1つは単独で操作して商品を選ぶのが難しいこと。そしてもう1つは他のメンバーがいなければ飲み物が必要であっても自動販売機の存在自体に気づくこともできなかったことだ。 以上のことが実際に確認できた問題や感じた不安であった。 □ 問題の発生する要因 要因として考えられることとして、日常生活においての自分の位置や他のものとの距離を理解するのに視覚は他の感覚にとっての中枢として機能しているということが言える。普段から視覚に頼って行動している場合はそれを取り除いたときすぐには他で補いきれないため問題に繋がるのだろう。 □ 問題解決のための改善 改善点として上げる場合、やはり介助者がつくことが現時点で最も安全だと言える。しかし全ての状況に対して介助者を求めることは現実的ではない。そのため視覚以外で捉えられる印のようなものが増えることが良いのではないだろうか。例として点字ブロックや、手すりの先端に付いている凹凸、交差点等にある音で何があるのかを知らせるものなどが考えられる。今回の実験でも路上に設置されていたが点字ブロックは非常にわかりやすく視覚として捉えられなくてもどの方向に道があるのかが認識できた。よってこうした視覚以外の感覚で補助できるものを今より多く設置することができれば利便性は上がるはずだ。 □ ブラインドウォークを体験した感想 全員が体験するまでは介助者について歩くだけのことだと思っていたが、いざ行ってみると視覚以外の感覚の頼りなさに少なからず不安を感じていた。目の役割が私生活の中枢を担っているということを実感できた。 また今回は視覚に限ったことであったが、聴覚など他の感覚が遮断された場合ではまた異なった問題があるのか等、考える余地は多いと思えた。 【レポート No.8】 □ 問題・不安の気づき ・歩いていてまっすぐか分からなくなる →平衡感覚がなくなった感じで平均台に乗っているかのように感じた(感覚的不安) ・横断歩道を歩いているのか道を歩いているのか分からない(感覚・道・音の不安) ・後ろから自転車が来ても気づけない(音の不安) ・デコボコの道やちょっとした坂でも転びそうになる(感覚・道の不安) ・段差が怖い(感覚・道の不安) ・目の情報が明暗になるので急に電信柱の影などに入るとびっくりする(感覚的不安) ・前に壁があるかのように感じる(感覚的不安) ・トタンに人が乗ると大きな音がなってびっくりする(音の不安) ・階段は足で何回も確認しつつ降りないと怖いし危険であった(感覚・道の不安) ・足元のアスファルトのゴツゴツと点字ブロックの床との区別がつかない(感覚・道の不安) □ 問題の発生する要因 ・人間は日頃から視覚に頼って生きているため(感覚的要因) ・アスファルトのゴツゴツと点字ブロックのゴツゴツの高さが変わらないため(感覚・道の要因) ・信号の音響装置がなかったため(信号の要因) ・目が見えないということを考えたことがあまりないためトタンの上に乗ってしまうなど配慮ができなかった(感覚・音の要因) □ 問題解決のための改善 ・音響装置の設置を増やす(音の解決策) ・歩道橋の階段をスロープにする(道の解決策) ・道を平らにし、なるべく段差をなくす(道の解決策) ・道を広くする(道の解決策) □ ブラインドウォークを体験した感想 ・目が見えないということの怖さがよくわかりました。 ・観察者が体験者を見ていると、みんな怖いため普通に歩く時よりも歩幅が小さくなり、背筋を丸めるようにして歩いていたのがよくわかりました。 ・手すりの安心感がすごかったです。 ・細かく指示してもらえると、とても歩きやすかったです。

2)課題[UDのための実験と観察]課題説明ブラインドウォークのように、身体の状況に制限を加えたケースを模擬的に再現するUDのための実験を考案してください。 たとえば、 |

|

|

1)ティッシュペーパーに小さな穴をひとつ開け、目を覆って通路を歩く。 2)ティッシュペーパーを小さく丸めて耳に詰めた上で、友人と会話をおこなう。 3)ハンドソープをつけたままの手で、ペットボトルや容器のフタを開栓する。 など、加齢による変化などを再現する方法を考え、独自に設定したシチュエーションの実験と観察をおこなってみてください。 なお実験に際しては、周囲の安全を確認しながら、複数名で協力するなど事故のないよう注意しておこなってください。 それぞれの状況において、どのような不便、不具合が生じるのか? 「なぜ」「どうして」といった疑問を持つことと、「どのようにすれば」その問題をクリアすることができるのかという見直しを、以下の観点からレポートとしてまとめてください。 1)状態の変化によって、どういった問題が生じたか? 2)その問題が発生する要因となっている機能や形態、手順やシステムの現状はどのようなものか? 3)問題解決のためにどういった機能や形態、手順やシステムの改善が可能か? Moodleのページに戻り、提出してください。 なお、次週04月29日09:30の授業開始時刻を締切としています。

|

1)ティッシュペーパーに小さな穴をひとつ開け、目を覆って通路を歩く。

3)ハンドソープをつけたままの手で、ペットボトルや容器のフタを開栓する。 |

|

Copyright (C) WATANABE, Takashi / HEAD+HEART, Visual Communication Design Studio. All rights reserved.

Mac、Macロゴは、米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。 Made on a MacバッジはApple Computer Inc.の商標であり、同社の許可により使用しています。 |

|

第02週:04月22日